Le sexe dans tous ses états

Le corps mis à nu

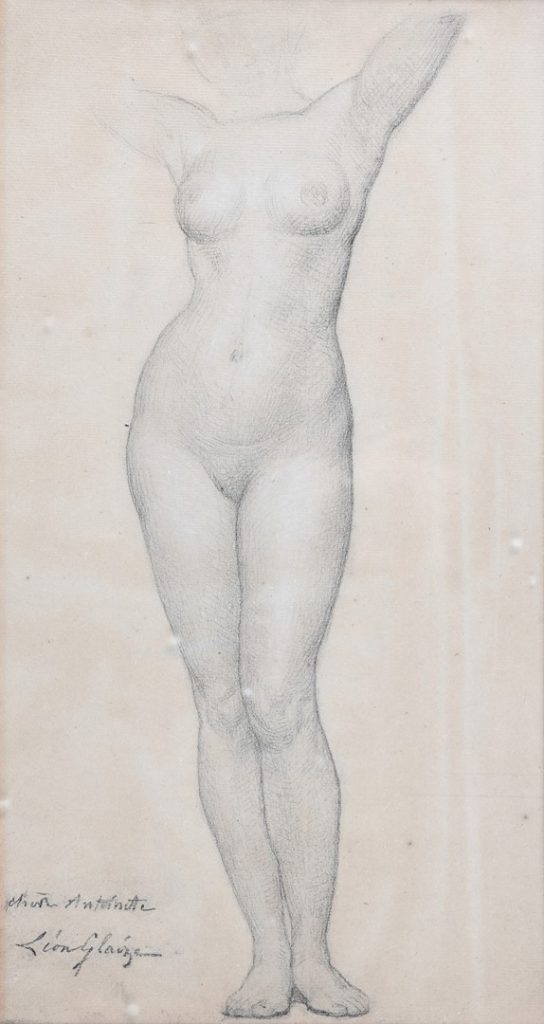

L’étude de nu proposé par Pierre Paul Léon Glaize (1842-1932), le fils d’Auguste Barthélémy Glaize (1807-1893) s’inscrit certes dans la représentation d’une nudité esthétique et artistique mais elle nous offre aussi l’évocation d’un réalisme propre au XIXe siècle.

Un XIXe siècle qui, sans s’affranchir complètement du classicisme, en bouscule les conventions, un siècle où les artistes rejettent l’idée d’utiliser le prétexte mythologique pour représenter un corps nu et lui ôter sa charge potentiellement érotique. Le nu n’est plus stylisé mais représenté d’après nature épousant les courbes du modèle, ici un modèle familier dans la représentation de sa fille Antoinette.

La séduction du corps trouve à s’exprimer en se nourrissant de la courbe, du mouvement enclin à troubler celui qui regarde et plongeant ainsi le spectateur dans les vertiges d’une sensualité révélée.

Le secret d’Aphrodite

Cette bague en or datée du IVe siècle avant JC représentant Hermaphrodite nous plonge dans le récit ovidien de la création d’un être bisexué. Dans les « Métamorphoses », Ovide raconte comment les dieux, des hommes et des objets se présentent sous d’autres formes. Le mythe d’Hermaphrodite traduit une des plus emblématiques métamorphoses de ce poème. La seule source connue de ce mythe est le texte d’Ovide. Hermaphrodite, nous rapporte l’auteur, était fils d’Hermès et d’Aphrodite dont la nymphe Salmacis, tomba amoureuse et s’unit à lui si intensément qu’ils ne firent plus qu’un : un être à la fois homme et femme…

L’âne d’or d’Apulée

Quand l’esthétique classique traduit l’inconvenant d’un amour transgressif. Maximilien Blondat (1872-1926) s’empare ici d’un sujet licencieux en interprétant en ronde-bosse un épisode de

« l’Âne d’or ou les Métamorphoses » d’Apulée (vers 133-vers 170). Quel spectateur au premier regard ne resterait pas interloqué par cet accouplement hors norme s’il n’en découvrait pas l’origine dans les aventures de Lucius, héros romanesque, passionné de magie qui se retrouve transformé en âne à la suite d’une erreur de sorcellerie, alors qu’il désirait devenir oiseau. Commence alors son histoire extraordinaire au cours de laquelle ses pérégrinations le transporteront des milieux les plus douteux aux plus célestes. Il deviendra, à son arrivée à Corinthe (Livre X), l’acteur lubrique d’une aventure à la sensualité douteuse transposée ici en sculpture.

Lucius en âne se retrouve la victime d’un amour passionnel et physique d’une dame à l’image d’une « Nouvelle Pasiphaë » qui obtient de coucher avec lui dans un accouplement dont le récit ci-après décrit burlesquement la monstruosité. « Parmi les curieux admis à me voir pour de l’argent, se trouvait une dame de haut parage et de grande fortune qui montra un goût prononcé pour mes gracieuses prouesses, À force d’y retourner, l’admiration chez elle devint passion : et, sans plus chercher à combattre une ardeur monstrueuse, cette nouvelle Pasiphaë ne soupire plus qu’après mes embrassements (…) La dame alors se débarrasse de tout voile et quitte jusqu’à la ceinture qui contenait deux globes charmants (…) elle me couvre alors de baisers (…) me prend ensuite par la bride, et me fait aisément coucher (…) mais une crainte me tourmentait fort. Comment faire, lourdement enjambé comme je l’étais, pour accoler si frêle créature, pour presser de mes ignobles sabots, d’aussi délicats contours ? (…) Comment la belle enfin, si bonne envie qu’elle en eût, pourrait-elle faire place au logis pour un hôte de pareille mesure ? »

L’épreuve de Blondat réalisée en bronze à la cire perdue est intitulée « L’âne d’or d’Apulée ou Apulcius ».

« Jeunes filles et visiteurs, méfiez-vous des écureuils ».

L’avertissement aurait pu figurer sur le phylactère tenu par l’ange, entre un fou et un hybride zoomorphe. Malheureusement, si l’inscription fut un jour peinte, elle a aujourd’hui disparu.

Cette grande poutre en bois de châtaignier était un linteau de façade d’une maison à pan de bois. Entre le XIIe et le XVIe siècle, les monstres hybrides mêlant l’homme à plusieurs créatures du monde animal, apparaissent à profusion dans les marges des manuscrits, mais aussi sur les décors sculptés des édifices religieux, et les façades des maisons civiles.

L’hybride représenté sur la gauche de la poutre, possède une tête d’homme posée sur un corps d’écureuil aux pattes griffues et à la longue queue. Une capuche de bouffon agrémentée d’oreilles d’âne entoure le visage humain. Le fou, sculpté sur le côté droit de la poutre, arbore cette même capuche. Il apparaît assis, dans une posture désinvolte, sa main gauche se masturbant.

Cette thématique insolite pourrait renvoyer à l’interprétation du fabliau « L’écureuil », au sein duquel une ingénue perverse est dupée par un jeune homme dont le sexe, le « vit », se confond avec la description du rongeur. Les fabliaux, pièces en vers généralement assez courtes, se développent au XIIIe siècle, avec l’essor d’une culture urbaine. Dans ces véritables « contes à rire », la majorité des personnages n’appartient pas à la haute société seigneuriale. Ce sont, le plus souvent, des marchands ou des artisans. Si les fabliaux érotiques sont souvent mis en avant par les études littéraires, ils ne forment qu’une part minoritaire de la production de ces pièces.

Le fabliau « L’écureuil » se résume ainsi : la mère d’une jolie pucelle lui recommande de se méfier des hommes et la défend par- dessus tout, de prononcer « le nom de cette chose qu’ils portent pendant ». L’interdiction provoque chez sa fille l’inverse de l’effet recherché et celle-ci affirme alors : « Vit je dirai, que cela déplaise ou non, […], vit devant et vit derrière, chacun en parle à volonté. Vous-même, mère, dites vit, et moi, une fois hélas, quel mal ai-je fait que je ne puisse l’appeler vit? Que sans faute Dieu m’accorde le vit ! ». La pucelle rencontre alors le fourbe Robin, qui ayant espionné la conversation, utilise la ruse pour parvenir à ses fins. Il présente à la jeune fille naïve son sexe durcit en prétextant qu’il s’agit d’un écureuil et que ses couilles sont les œufs du nid : « – C’est vrai, fit- elle, je sens un œuf. – Ma foi, il vient tout juste de le pondre. – Par le nom de Dieu, j’en sens un autre ! ». Voyant l’ingénue désespérée de ne plus avoir de noix à offrir à l’animal, Robin suggère d’introduire l’écureuil dans son con, afin qu’il puisse en chercher. Elle accepte bien volontiers et y trouve beaucoup de plaisir : « Que Dieu soit présent ! Sire écureuil, cherchez, cherchez ! Puissiez-vous manger de bonnes noix ! cherchez bien, et plus profond, jusque-là où elles sont car, je le jure sur ma tête, voici une fort savoureuse bête ».

Son œuvre achevée, Robin quitte la jeune fille. La morale du fabliau clôt alors l’histoire : « tel imagine empêcher sa fille de parler follement qui, plus il l’admoneste, plus il lui indique la voie de mauvaise conduite ».

Sur notre linteau sculpté, le jeune homme rusé est représenté sous les traits et dans les vêtements d’un fou. La pucelle est absente mais l’écureuil reste la part animale de l’hybride et se substitue au sexe de l’homme.

Au Moyen Âge, l’hybridation incarne la bestialité, remet en question l’ordre de la Création, voulu par Dieu. Issu du grec hybris signifiant, l’excès et la démesure, l’hybride désigne une créature de « sang mêlé », dont la nature double est en cours de métamorphose. Les aspects morphologiques et moraux de cet assemblage humain/animal (parfois même végétal) correspondent aux caractéristiques de la folie, de l’inversion et de la disproportion. Ainsi mis en image, il est pensé comme un vecteur de transgression.

À partir de la fin du XIIe siècle, les monstres hybrides jusqu’alors peints dans la structure d’une lettrine, s’émancipent dans les marges des manuscrits. Contrairement au centre du feuillet, dont la composition est stable, la marge est l’espace de la remise en question, du mouvement, de l’impermanence des choses. Le cadre protège alors le centre de l’instabilité des créatures marginales.

Dans les manuscrits enluminés entre le XIIIe et le XVe siècle, le fou est souvent accompagné du singe, de la chouette, de l’hybride, du jongleur ou encore de l’homme sauvage. Il évolue dans un milieu naturaliste composé d’oiseaux chanteurs, d’animaux, d’insectes, de fleurs et de rinceaux.

Il porte toujours son costume traditionnel coloré, agrémenté de grelots et d’une capuche à oreilles d’ânes qui symbolise son imbécillité. Le costume dépareillé peut aussi évoquer son côté diabolique. Quant aux longues oreilles d’âne sortant de sa capuche, elles dénotent également sa vigueur sexuelle et rappellent les cornes des diables.

Ainsi, la figure du fou dans la société médiévale peut être rapprochée de celle du monstre. Sur la lettrine A, située au f. 065 d’un graduel conservé à bibliothèque municipale d’Aix-en- Provence (ms. 1551), le fou est directement associé à un hybride zoomorphe qui occupe l’espace supérieur de la lettrine.

L’acte de masturbation effectué par le fou est aussi condamné vivement par l’Église, notamment par Thomas d’Aquin dans sa « Somme théologique » ou Burchard de Worms. Ce « péché de mollesse » considéré encore bénin durant le haut Moyen Âge, est désigné avec

davantage de sévérité à partir de la fin du XIIe siècle. Une telle hantise est provoquée par l’appréhension que les théologiens et médecins ont au sujet de la semence masculine, donnée par Dieu pour procréer, et dont la perte rappelle à l’esprit la punition infligée par Dieu à Onan. De même, l’Église considère que les passions sexuelles mettent en danger la procréation. D’ailleurs, le désir et la tentation contrecarrent violemment les catégories voulues par Dieu en général. De nombreuses scènes peintes dans les marges des manuscrits traduisent une double perte de souveraineté : celle d’hommes dominés physiquement ou symboliquement par des animaux, voisinant avec des hybrides qui révèlent la part animale des hommes coupables.

L’écureuil et sa forme hybride, ici pleinement associés à la luxure, n’évoquent cependant pas uniquement une condamnation morale portée par le message sans doute inscrit sur le phylactère de l’ange, au centre de la poutre. Le monstre provoque chez les médiévaux un sentiment partagé de crainte, d’étonnement et d’émerveillement. Il reflète en quelque sorte l’état d’esprit de l’époque médiévale. Le diable peut lui-même être burlesque et le pénis assimilé à un sympathique rongeur. Le fabliau, provocateur et satirique, est aussi un facteur de remise en ordre. La grivoiserie du fou fornicateur sculpté sur ce linteau, avait de quoi faire rire les passants, sans que tous ne se signent en le découvrant.

De riches bourgeois habitant Rennes ou Fougère, amateurs de fabliaux, ont certainement commandé cette pièce, exceptionnelle de par sa surface sculptée, sa thématique et ses dimensions.

Audrey Pennel, Docteure en Histoire de l’Art médiéval.